方法论的调整和工具的切换都要成本,特别是迁移历史数据让人格外头疼。通过使用 Obsidian 等双链工具,我开始向「卡片写作」的 2.0 时代迈进。没有历史包袱的博客文章践行新方法,但以前发表的旧文章要不要都回炉打碎,实现流程的全面升级让我犹豫不决。

传统创作方式的几个问题

理性的做法是抛弃沉没成本,划定时间线,旧的内容用老方法,新的内容用新流程。

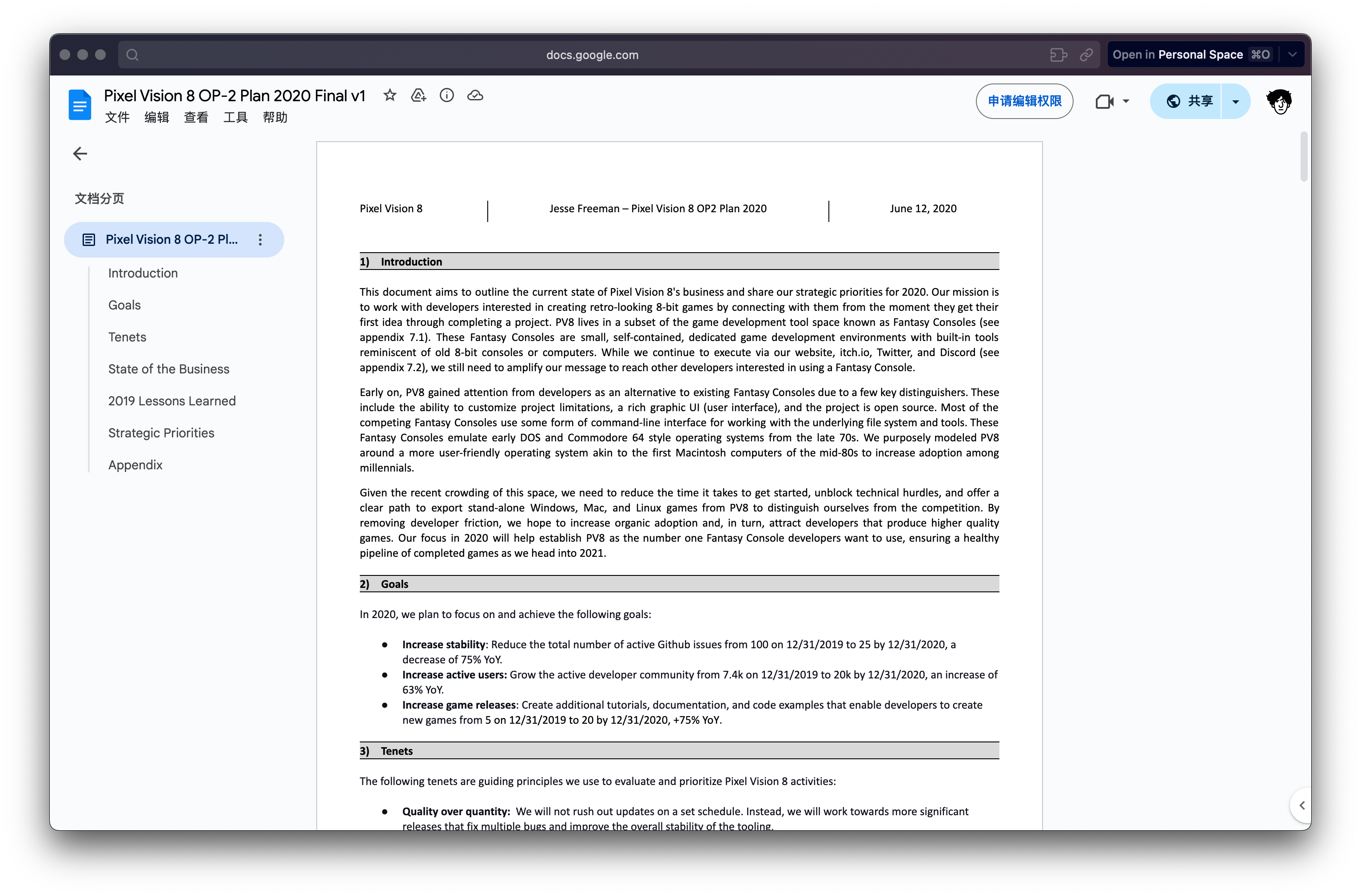

这里我先解释下什么叫老方法,因为原来的文章「卡片」直接在 Ulysses 创作卡片并串联成文,导致一些长时间无法解决的问题:

首先,处理成本高。当有新的想法和素材,需要打开写作工具,找到具体文章,定位合适段落,实际操作中,很可能并不能很快定位,即便找到,还要和原文比较,调整到一种合适的篇幅和表述。

其次,巨大的修改成本带来的后果是这个素材会自然嵌入到作品中,因此也就失去了被其他文章引用的灵活性。

最后,相关素材因为要直接纳入作品,比如会删减适应文章,也没有空间让你补充更多信息,比如来源、参考资料、关联卡片等上下文信息。

除此之外,对于类似这篇博客文章,根据一个问题快速思考撰写而成的文章,只依赖了一两张卡片甚至完全从 0 到 1 的在 Ulysses 里敲出来。进一步讲,即便我们按照卡片写作的方法,从十几张卡片拼凑而成,也会有一些在排布成篇的过程中新产生的 idea,如果没有「从自己的作品中提炼卡片」的流程,这些内容也会因为没有卡片化而存在上面提到的问题。

卡片化的好处

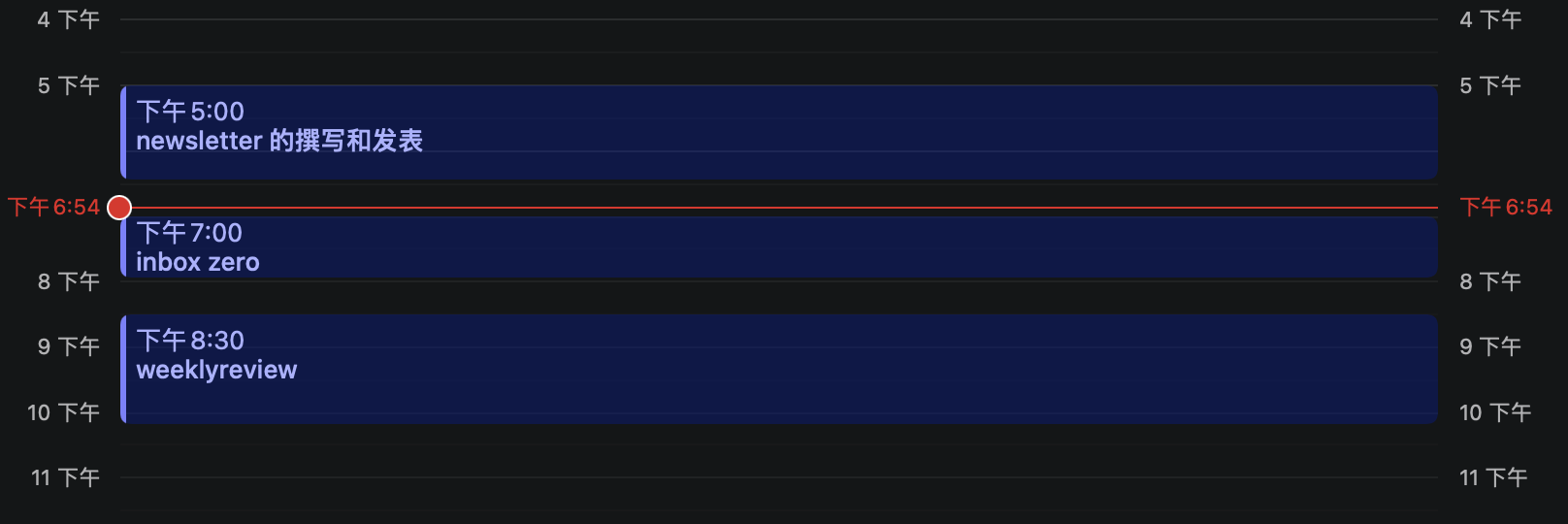

说到这里,我们初步能得到结论就是:应该对已经发表的和即将发表的文章增加「卡片化」的环节。为了能够有条不紊地完成已发表文章的卡片化,可以把之前的文章作为日常阅读任务逐渐消化,优先把在手文章在发表后补充卡片增补环节。

比如我正在写关于 Zettelkasten 的文章,这篇文章现在在 Ulysses 里面的草稿就可以拆分成数十张卡片,当我完成卡片化的动作之后,后面有新的想法会优先维护这些卡片,并最终拼凑成章。某种意义上,日常的写作更多使用 Obsidian 来完成,Ulysses 只是写作素材最后成品的一个封装。

我最近总是不断提醒自己降低文章交付的水平,当完成了一篇文章并发表之后,这篇文章就算是交付了,不必非等到达到头部公众号和少数派首页文章的水平。很关键的一个心态是「这只是刚刚开始」让我们降低交付的品质预期。另一方面,我们也要产生「这其实已经结束」,如果后续再进行同主题的文章,当然会参考里面的一些表述,很可能还会直接在原文的基础上修改调整,但从生产流程中,我们应该把它作为一篇崭新的文章看待,这两篇文章只是有一定耦合性的独立文章,换句话说,发表过的文章应该是资产而不该是我们持续投入维护成本的负债。

千万别内部版本迭代了 100 次,外部用户连听都没听过。

重要的不是打造这一篇完美的文章,而是形成对这个主题的第一版观点和看法的输出,锚定角度和对应的价值。如果这么想,按照「借假修真」的路数,其实很多创作并不是为了让交付的文章质量更高,而是通过这种方式产生更多高质量的卡片,最终自然演化或有机会完成一篇「首页」规格文章的创作。

想起自己在内容创作初期,忍不住把认为有价值的内容留到付费内容,而不是日常分享。后来发现这个错误的观念对日常的输出伤害很大。我自己也长时间误把微博、即刻的关注者当成全部读者。事实上,这些在阅读消费你的内容的朋友,更应该定位成你的内容共创伙伴。他们将为你早期内容提供数据和评价反馈,类似脱口秀演员去开放麦讲早期不成熟的段子一样。所以更多表达,更激进地对外输出才是更靠谱的。

最后的话

前几天看到 @Jiayuan 的签名栏写的是:

Learn fast, share fast, practice fast.

Share fast 这一点尤其难得,只有能做到这一点才能考虑基本的稳定性的可能性,进而考虑足够频率的练习。所以,如果你也正在为这个问题而苦恼,试着把过往的内容卡片化,把思考的颗粒度变小,更高频地创作和分享吧。

- 最新

- 最热

只看作者